鳥取・和紙|株式会社カミシマ

鳥取・因州和紙の里から伝統とこだわりを

- 株式会社カミシマ 〒680-0902鳥取県鳥取市秋里882-3

株式会社カミシマについてabout KAMISHIMA

History

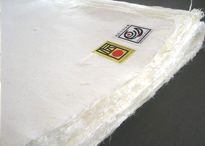

因州和紙の歴史

因州和紙の起源は古く奈良・正倉院の時代まで遡るとされます。

現存する因州和紙の最も古いものは、奈良時代の正倉院文書「正集」の中に因幡国とあり、因幡の国印の押されたものが発見され、正倉院に保存されています。

現存する因州和紙の最も古いものは、奈良時代の正倉院文書「正集」の中に因幡国とあり、因幡の国印の押されたものが発見され、正倉院に保存されています。

その記録は「養老五年(721年)?」から天平宝字元(757)年、天平宝字六(762)年および宝亀三(72)年まで及んでいます。

この頃から因幡の国で手漉和紙が造られていたと推測すれば、因州和紙の歴史はおよそ1300年となります。

なお、平安時代中期(927年)に完成した「延喜式(えんぎしき)」には伯耆、因幡とも有力な産紙国であり、朝廷へそれぞれ紙麻70斤が献上されたという記録があることから、立派な上納国でもあったようです。

江戸時代初期に定められた「切ってはならない木」の中に、因州和紙の主原料となる楮(こうぞ)雁皮(がんぴ)も含まれており、鳥取藩の御用紙とされ、さかんに生産されていました。

第二次世界大戦中には時の政府からその楮紙製抄技術が認められ「気球原紙(風船爆弾・日本軍の作った直径10メートルほどの気球型ばくだん)にも因州和紙が使用されました。